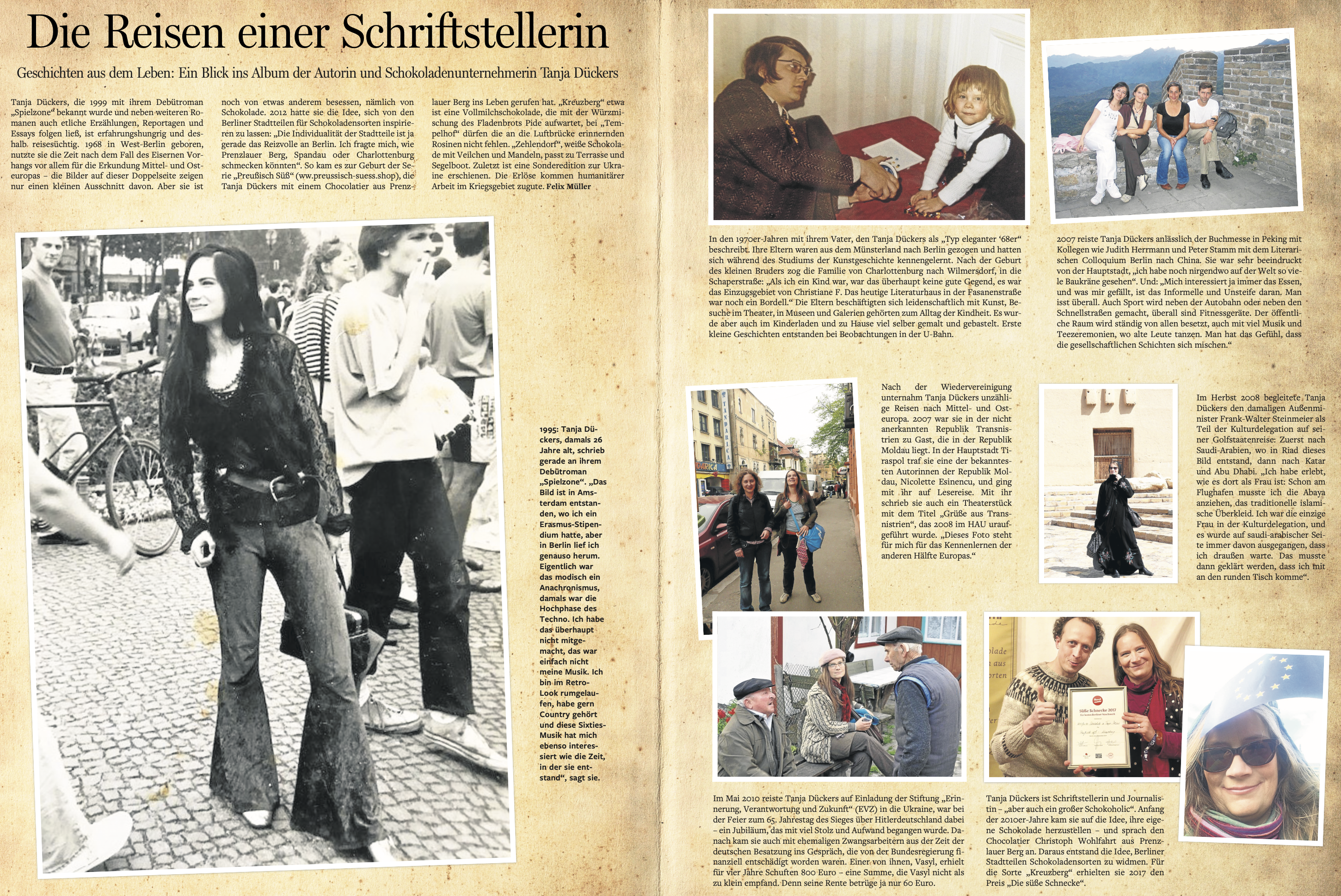

Blick ins Album: „Die Reisen einer Schriftstellerin“

Tanja Dückers, die 1999 mit ihrem Debütroman „Spielzone“ bekannt wurde und neben weiteren Romanen auch etliche Erzählungen, Reportagen und Essays folgen ließ, ist erfahrungshungrig und deshalb reisesüchtig.

Blick ins Album: „Die Reisen einer Schriftstellerin“ Mehr lesen »